Сокровища нации

В самом сердце Астаны, Национальном музее Республики Казахстан, распахнул двери новый Зал этнографии. Это не просто выставочное пространство, а встреча с памятью кочевников, ожившая история, воплощенная в вещах, где каждая деталь хранит дух народа и его культурный код.

Нашим гидом в увлекательнейшей экскурсии по залу стала старший научный сотрудник Бахытгуль НУРГОЖИНА.

Экспозиция поражает богатством: здесь собраны ювелирные украшения XIX-XX веков, традиционные костюмы, ковры, войлочные изделия, предметы быта и старинная мебель. Все это не только свидетельства прошлого, но и живая основа национальной идентичности, духовного мира и художественного вкуса казахов. Залы на пятом этаже музея разделены на четыре части: ковры, войлочные изделия, ювелирные украшения и национальные костюмы.

Ковры — ткань жизни

Особое место в коллекции занимает искусство ковроткачества. Здесь представлены изделия, датируемые XX веком, ворсовые и безворсовые ковры, характерные для Южного и Западного Казахстана в частности, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Актюбинской областей. Каждый орнамент имеет свое значение по географии, роду, статусу.

Как известно, ковер в жизни кочевников сопровождал все основные жизненные этапы: его дарили ребенку при рождении, отправляли в качестве дара с девушкой, выходящей замуж, и использовали в ритуалах прощания с усопшими. Казахские ковры отличаются минималистичным дизайном, включающим всего несколько основных орнаментов. В средние века, зайдя в юрту, гость мог сразу «прочитать» или «идентифицировать» информацию о хозяине дома: кто здесь живет, чем занимается семья, к какому роду он принадлежит и кто его предки. Именно поэтому роль ковра выходит далеко за рамки просто декора.

— Ковры делятся на ворсовые — түктi и безворсовые — тықыр, каждый орнамент несет скрытый смысл. Например, узор «өрмекші» выглядит как горизонтальные розетки, напоминающие паука или паутинообразные фигуры. Его символика глубока: он трактуется как древо жизни, соединяющее земное и небесное, начало и продолжение рода. В традиционной культуре этот мотив считался обереговым, связанным с сакральными представлениями, а также образом священных животных, упоминаемых в легендах. Орнаменты в форме звезды «жұлдызгүл» отражают космическое мировоззрение предков. Например, западноказахстанские ковры несут в себе влияние туркменской школы — они яркие, насыщенные, наполненные сложной символикой. Интересно, что краски для узоров мастерицы изготавливали сами: использовали травы, растения, кору деревьев. Каждый ковер ткался месяцами, иногда целый год. Это был не просто предмет интерьера, а часть судьбы семьи, ее родовой оберег, — объясняет гид.

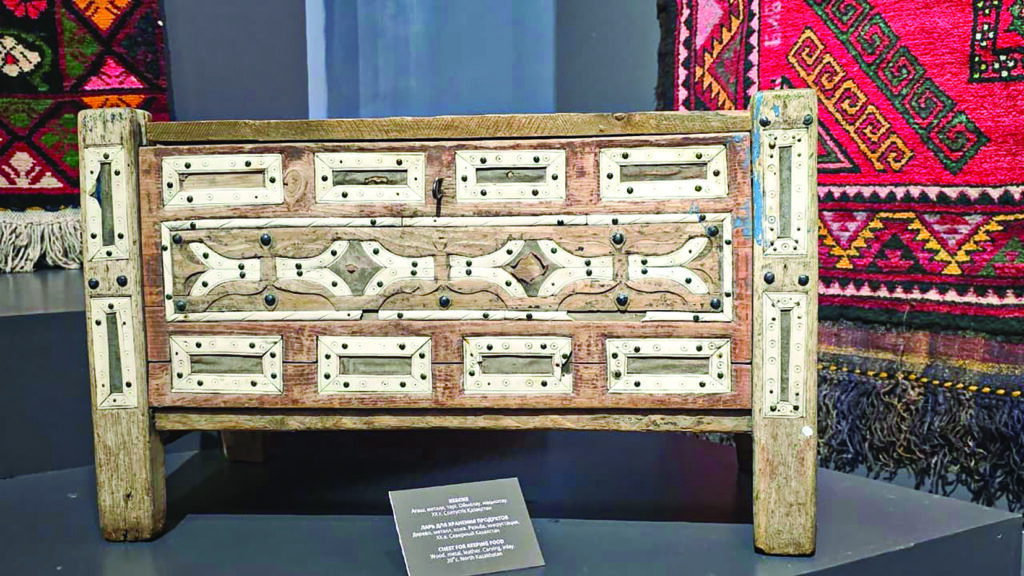

Сундуки и утварь — красота в быту

— В коллекции есть и крупные сундуки (сандық), инкрустированные костями домашних животных, которые могли себе позволить только зажиточные казахи, они применялись как ларцы для хранения вещей. Представлен и кебеже для хранения продуктов, сделанный из дерева, металла и кожи, датируемый XX веком, и асадал — шкаф для посуды, украшенный гравировкой, также конца ХХ века, которые можно было увидеть в домах жителей Центрального Казахстана. Казахи придавали большое значение не только функциональности, но и декору предметов. Все изготовлено из натуральных природных материалов, — рассказывает гид.

Кроме того, из мебели здесь есть кровать (төсек), датируемая XIX веком, она из дерева, металла и кости, привезена из Восточного Казхстана.

Войлок — тепло и память

Среди экспонатов представлены сырмаки и текеметы — традиционные войлочные ковры. Они удивительно практичны: летом дарят прохладу, а зимой сохраняют тепло. Девушки ткали их к свадьбе на приданое, вкладывая в каждый орнамент надежду на счастливую семейную жизнь.

Привлекает взоры посетителей горизонтальный ткацкий станок конца XIX — начала XX века, с помощью которого ткали в основном ворсовый ковер. Время на его изготовление зависело от сложности орнамента. Простые напольные ковры типа алаша делались быстрее. Обычно их ткала одна мастерица, но в работе с изделиями техники «текемет» или «сырмак» могли участвовать несколько женщин. Ткали в основном летом на улице.

Сияние серебра

В следующем зале можно увидеть роскошные сокровища ювелирного искусства — украшения для головы, волос, ушей, шеи, груди, рук, гигиенические наборы — ухо- и зубочистки в изящных футлярах.

Серебро представлено с инкрустацией сердоликом, бирюзой и кораллами. Тонкая филигрань, необычные формы — все это раскрывает богатство вкуса и мастерства казахских ювелиров.

— Мы разделили экспозицию по категориям: головные украшения — шекелік, шашбау, серьги — сырғалар, шейно-нагрудные — тұмар, тамақша, кольца — жүзіктер, гигиенические наборы, которые включали в себя ухо-, зубочистки и другие предметы как для женщин, так и для мужчин, которые они всегда носили с собой. Представлены также сосуды для благовоний. Все эти экспонаты — лучшие образцы из фондов нашего музея, собранные из разных регионов Казахстана, в основном датируются концом XIX века, но есть и изделия XVIII века. Основной материал — серебро, инкрустированное полудрагоценными камнями. Особенно популярен был сердолик темно-красного цвета, выполнявший сакральную функцию оберега от сглаза. Здесь же можно увидеть застежки, пуговицы, нашивки — бляшки для одежды, в том числе камзолов. Несмотря на то что позволить себе такие украшения могли преимущественно зажиточные женщины, в казахской культуре считалось, что женщина без украшений — как дерево без листьев, поэтому даже у небогатых женщин всегда были хотя бы серьги, кольцо или браслет. Полный комплект украшений обычно входил в приданое невесты, — объясняет старший научный сотрудник.

Одежда как национальный код

В экспозиции представлена реконструкция костюма невесты с үмішіқ — многосоставным нагрудным украшением, особенно распространенным на западе Казахстана, и головным убором — сəукеле, богато украшенным бирюзой, сердоликом и другими камнями. По его внешнему виду раньше можно было определить не только достаток семьи, но и родовую принадлежность девушки. Обручальное кольцо «оталғу» в форме пирамидки с зернью символизировало плодородие. Серебро, как металл, считалось очищающим, поэтому женщина обязательно носила кольца даже во время приготовления пищи, чтобы еда была «чистой». Особый интерес вызывает реконструкция самого старого сохранившегося сәукеле. Этот высокий конусообразный венец, украшенный камнями и мехом, был символом красоты и оберегом для невесты. Сәукеле XIX века из Западного Казахстана — настоящий шедевр, передававшийся по наследству.

— Такие головные уборы были доступны не всем — бедные невесты часто заменяли его обычным платком, шалью. Сəукеле передавалось по женской линии и иногда носилось и после свадьбы до рождения первого ребенка. Затем его заменяли на более простой головной убор — кимешек, который носили пожилые женщины. Он закрывал грудь и уши, поэтому серьги и нагрудные украшения уже не носились, оставались только браслеты и кольца, дизайн которых становился проще, — говорит собеседница.

Завершают экспозицию национальные костюмы мужчин и женщин, наряды жениха и невесты. Их авторы — Естай Даубаев и Айжан Абдубаитова. Каждый костюм — это калейдоскоп орнаментов, символов и форм, которые делают казахскую культуру узнаваемой и самобытной.

Декоративно-прикладное искусство Казахстана переживает новый подъем, сохраняя древние традиции и открывая новые горизонты развития. У посетителей есть возможность прикоснуться к корням, ощутить дыхание прошлого и понять: у каждого узора, украшения или сундука есть своя история, и она продолжает жить в памяти людей.

Алина ИМАМБАЕВА

Фото автора