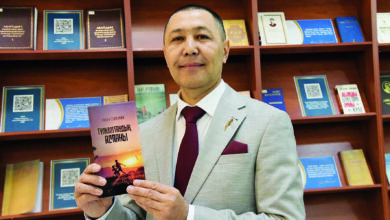

Когда спортсмен падает или травмируется, первым к нему бросается доктор. Пока публика волнуется, он уже действует. Олжас БОЛТАЕВ — врач спортивной медицины. Его работа — быть рядом в момент боли, поддержать на пути к восстановлению и вернуться с командой к победам. Наш корреспондент побеседовал с доктором о закулисье большого спорта и о том, что нужно, чтобы спортивная медицина в Казахстане вышла на новый уровень.

После окончания интернатуры по хирургии перед молодым врачом стоял выбор — продолжить путь в клинической хирургии или попробовать себя в смежной, но более динамичной области. Так он пришел в спортивную медицину — сферу, где важны не только знания, но и способность быть рядом со спортсменом в самые решающие моменты.

— Я хотел выбрать что-то не совсем типичное. Между лучевой диагностикой и спортивной медициной. Выбрал второе. Это не просто лечение — здесь надо понимать, как помочь спортсмену достичь результата, как сохранить его форму, не допустить срыва. В каком-то смысле мы идем рядом с ним к победе, — рассказывает врач.

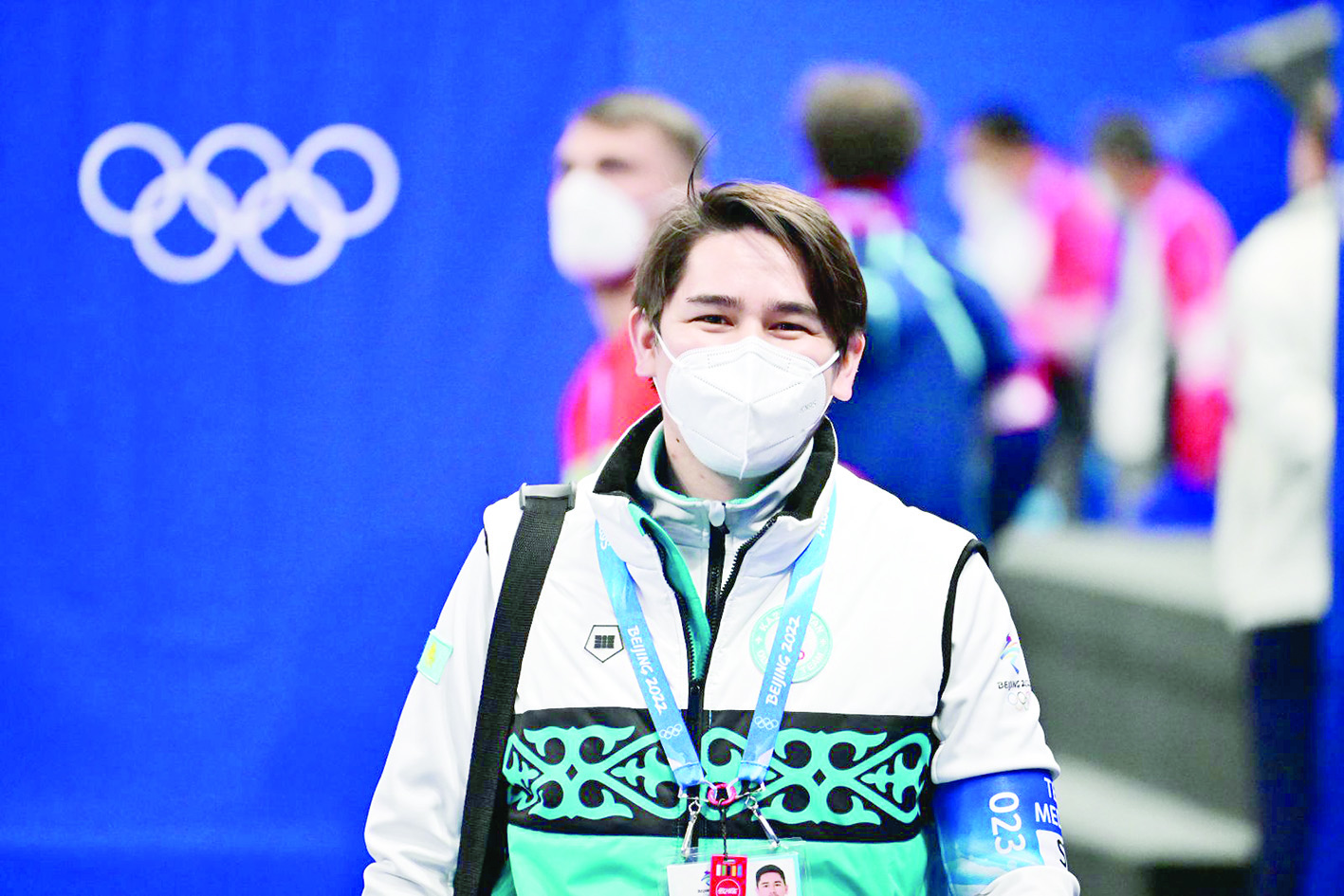

Он отдал спорту более двух с половиной лет, работая с национальной сборной по шорт-треку. Этот опыт дал не только практику, но и глубокое понимание, насколько важна профилактика и реабилитация в спорте высокого уровня.

«Работа спортивного врача — это не просто лечение. Мы вместе со спортсменом проходим путь к результату: от тренировочного сбора до финишной черты. Иногда ты помогаешь не столько физически, сколько морально — вселяешь уверенность, что восстановление возможно».

Работа спортивного врача делится на два ключевых направления: постоянное сопровождение команды и деятельность в сфере спортивной медицины. В первом случае врач становится частью тренировочного процесса, выстраивая стратегии восстановления, определяя дозировку спортивного питания, предотвращая переутомление. Во втором — специалист работает на уровне отбора, профилактики и анализа.

Особое внимание — перегрузкам и мелким, но коварным травмам. В шорт-треке спортсмены часто падают на поворотах, случаются порезы лезвием конька, вывихи и переломы.

— Самым тяжелым было время в ковидный период. Мы изолировали заболевших, следили за их состоянием, подбирали щадящие, но эффективные методы восстановления, чтобы вирус не подорвал форму. Тогда наша работа была на грани спортивной медицины и эпидемиологии, — вспоминает Олжас.

Если спортсмен получает травму, алгоритм отработан: сначала экстренная помощь, затем — реабилитация. В Астане и Алматы действуют профильные центры спортивной медицины, где работают с применением физиотерапии, ЛФК и других процедур. На этот период спортсмена снимают с тренировок, ограничивают нагрузки.

— Мы стараемся, чтобы процесс восстановления прошел быстро, но качественно. Контролируем состояние, корректируем план — от витаминов до физических упражнений, — говорит врач. — Наша задача — вернуть его на старт не только физически, но и психологически готовым.

Когда речь заходит о самых травмоопасных видах спорта, специалист не сомневается:

— ММА — здесь травмы буквально на каждом шагу. Переломы, сотрясения, разрывы, даже геморрагические инсульты. Все возможно. А вот шахматы — пожалуй, единственный вид, где можно обойтись без нас, — с улыбкой говорит спикер.

Несмотря на уже существующую структуру, специалист подчеркивает: спортивной медицине в Казахстане еще есть куда расти. Он видит потенциал в развитии отдельных клиник, специализирующихся на видах спорта, а также в более глубокой интеграции медицинских данных в подготовку спортсменов.

— У нас хорошие специалисты, но не хватает системной работы. Например, в Беларуси при каждой крупной спортивной базе есть собственный медицинский центр, и врачи ведут спортсмена от юниоров до сборной. Это позволяет выстроить индивидуальный подход, который у нас пока только формируется.

Екатерина Тыщенко